L'espace sur la ville

Le Cloitre

Le Cloitre

Le Cloitre

Le Cloitre de l'interieur

L'escalier

Salle de lecture

Le mur de lecture

Le mobilier recyclé

La charpente de la salle de lecture

La charpente de la salle de lecture

Liaison ?

Les presses de l'atelier de reliure

Sortie de secours

Vestiges du passé

Espace musée

Espace musée

Detail des poutres

Espace musée

Enluminure

La Sacristie

Les voûes

Clé de voûte

Branches d'ogive

Eclairage

Les voûes

Le Jardin des sens

Autres vestiges du passé

L'annexe et la cour

L'annexe

L'ensemble

Les volets interieurs

L’héritage des frères Dominicains

« La ville de Colmar a été profondément marquée par la présence dominicaine. Dominant la ville de sa haute et austère silhouette, l’église du couvent des Dominicains constitue ainsi une œuvre majeure de l’architecture gothique.

A quelques centaines de mètres du couvent d’Unterlinden, la première pierre du chœur de l’église des frères Dominicains est posée en 1283 par Rodolphe de Habsbourg, roi des Romains, en personne. L’église est achevée durant les décennies suivantes. Les bâtiments conventuels situés au nord de l’église sont construits vers 1300.

A côté des espaces destinés à la vie de la communauté (réfectoire, dortoir, etc.), le couvent abrite aussi un scriptorium, où l’on copie et décore les livres manuscrits que les frères prêcheurs étudient; le couvent étant un centre d’enseignement et un foyer intellectuel.

Obéissant à l’esprit de leur fondateur et à la vocation de l’ordre, les Dominicains développent une intense activité de prédication et de direction spirituelle qui leur vaut l’attachement de la population urbaine. Ils créent ainsi en 1484 une confrérie du Rosaire qui réunira plusieurs milliers de membres.

La Révolution française marque la fin du rayonnement de l’Ordre de Saint Dominique avec la fermeture des couvents de la ville et la dispersion des religieux.

Les bâtiments connaîtront ensuite des affectations diverses. Convertie en magasin d’artillerie à la Révolution, l’église a été acquise en 1807 par la Ville qui en a fait une halle aux blés. Restaurée à la fin du XIXème siècle, elle a été rendue au culte en 1898.

Le couvent, lui, est transformé vers 1830 en caserne de gendarmerie jusqu’en 1871, date à laquelle les Allemands le reconvertissent brièvement en hôtel des postes. En 1873, il héberge une école préparatoire d’instituteurs qui poursuivra son activité jusqu’en 1940. L’occupant allemand investit alors le site pour y établir une Volksbücherei ou bibliothèque populaire. L’objectif pour eux est de disposer d’un outil d’endoctrinement visant la germanisation de la population. Les collections, conformes à l’idéologie nazie, sont désaffectées et en partie détruites à la Libération.

Devenu propriété de la Ville de Colmar à la Libération, mais en piètre état, le site classé partiellement « monument historique » en 1948 fait l’objet d’une importante campagne de restructuration et de rénovation jusqu’en 1951 afin de permettre l’installation de la bibliothèque de la ville. Les travaux modifient considérablement les structures intérieures du bâtiment, ce qu’accentueront encore les aménagements ultérieurs.

En 2012, le départ des collections de lecture publique vers le Pôle Média-Culture Edmond Gerrer permet à la Bibliothèque des Dominicains de s’attacher dorénavant à ses fonctions de conservation et de valorisation des très riches collections colmariennes et lui donne vocation à devenir une bibliothèque patrimoniale de premier rang. »

Voici le contexte du projet de rénovation de ce lieu fort de son empreinte historique et patrimoniale que l’agence d’architecture Ameller & Dubois et de l’architecte en chef des bâtiments de France Stefan Manciulescu ont su réhabiliter avec brio.

Le parti de restauration a visé à retrouver l’intégrité des volumes et dispositions anciennes, dans un contexte paysager assurant la cohérence des lieux. Les ouvrages, matériaux et finitions mis en œuvre pour la restauration du bâti ancien, comme les charpentes apparentes, les tuiles et lucarnes rampantes, les sols de grès rose, les doubles fenêtres en bois, les volets intérieurs -dont le coloris gris a été retrouvé sur des volets existants- évoquent toute la richesse historique de l’ancien couvent.

La salle de la Bibliothèque

La salle de travail est un « geste architectural » fort du projet, une de ses réalisations emblématiques due à la suppression du plancher des combles qui a permis de mettre en valeur des poutres apparentes de la charpente ancienne (XVe et XVIe siècles).

Cette illustration spectaculaire du parti architectural de l’ensemble restitue les volumes originels de l’ancien couvent et offre des qualités spatiales et visuelles inédites.

Tapissant toute la longueur du mur intérieur, une ample étagère propose une abondante documentation de référence et laisse l’espace libre pour les tables de consultation. En quasi harmonie avec cet environnement majestueux sans être intimidant, l’ameublement réemploie les tables de l’ancienne salle de lecture, témoins de l’histoire et restaurées par les menuisiers des ateliers municipaux.

L’atelier de reliure

En 1941, la bibliothèque est dotée d’un atelier de reliure : un service peu fréquent dans les bibliothèques mais extrêmement précieux !

Deux relieurs-restauratrices officient dans l’atelier et réalisent un important travail de proximité sur les collections, contribuant ainsi à leur longévité.

L’espace Muséographique

L’espace muséographique de 500m² emmène le visiteur dans un voyage dans le temps. Les 92 documents originaux présentés, et renouvelés régulièrement, offrent un aperçu de l’histoire du livre et de l’image en Alsace du Moyen Age au XIXe siècle .

La porte d'entrée du lieu a été déplacée pour mettre en valeur l'espace muséographique et offrir au regard ses plus beaux ouvrages.

L’ancienne sacristie s’inscrit dans ce parcours de manière magistrale. Les formes des ogives se sont imposées par les quelques lignes laissées sur les murs pour être réinterprétées et reconstruites en bois et s’appuyant sur des piliers centraux. Une porte donnant un accès visuel sur l’église confirme la pleine identité de l’espace.

Le Cloitre & les jardins

Construit vers 1300, le cloître fut dévasté par un incendie en 1458, puis reconstruit dans son style d’origine par le frère Rodolphe Fuchs (mort en 1472). Les arcades sans réseau donnent à l’ensemble une austérité, tempérée toutefois par l’abondante vigne vierge qui tapisse les murs.

Le projet architectural a inclus un traitement paysager portant sur plusieurs espaces que la société ENDROIT EN VERT a parfaitement exécuté. Les séquences paysagères proposées correspondent au parcours de découverte du site du couvent des Dominicains depuis la rue, reprenant les espaces traditionnels qui structurent le bâtiment historique, les cours et les jardins (cloître et jardin des simples).

Au cœur du site, ce jardin symbolique de forme régulière est visible depuis l’entrée et à différents niveaux du bâtiment. C’est un espace de contemplation qui met en scène quatre parterres de prairie fleurie délimités par un cordon de massifs arbustifs odorants.

Le jardin des sens et le verger terminent le parcours avec un espace rythmé de découvertes sensorielles qui mettent en valeur des plantes médicinales et condimentaires, dans l’esprit d’un jardin médiéval.

On découvre aussi sur la façade du bâtiment les traces d’un passé laissées volontairement afin de garder l’histoire du lieu.

L’annexe

De faible intérêt patrimonial et architectural, son emplacement offrait cependant l’opportunité de disposer d’une surface importante pour abriter des fonctions d’accompagnement ou de réserves et de libérer les espaces historiques du couvent pour l’accueil des publics, la valorisation et les fonctions de lecture et étude.

Reconstruit entièrement dans un gabarit proche de l’édifice ancien, le bâtiment annexe a son prpre vocabulaire architectural. Il apporte au site une touche contemporaine et chaleureuse grâce à son bardage en bois brûlé. Il abrite sur deux niveaux de sous‐sol et trois aériens l’essentiel des collections dans des magasins qui comptent 9 kilomètres linéaires. Ces locaux de conservation bénéficient d’un système de régulation thermique et hygrométrique performant. Une passerelle aérienne relie le premier étage au couvent et contribue à la valorisation d’une identité visuelle plus forte.

Le parvis a aussi fait partie de l’ensemble de la restructuration pour ouvrir complètement le lieu sur la ville, sans grilles ni murets, il invite le visiteur à se diriger vers l’entrée du bâtiment sans encombres et y découvrir des merveilles !

THM & https://dominicains.colmar.fr/

Crédits photo : THM

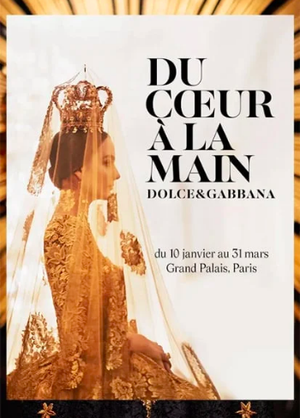

L'EXPO A NE PAS MANQUER A PARIS

ET CELLE CI AUSSI

Archives

-

▶ 2025

-

▶ 2024

-

Nov 2024

-

Sep 2024

-

Mai 2024

-

Fév 2024

-

Jan 2024

-

-

▶ 2023

-

Nov 2023

-

Sep 2023

-

Jul 2023

-

Mai 2023

-

Mar 2023

-

Jan 2023

-

-

▶ 2022

-

Sep 2022

-

Jui 2022

-

Mar 2022

-

Jan 2022

-

-

▶ 2021

-

Nov 2021

-

Sep 2021

-

Jul 2021

-

Mar 2021

-

Jan 2021

-

-

▶ 2020

-

Nov 2020

-

Sep 2020

-

Jul 2020

-

Mai 2020

-

Mar 2020

-

Jan 2020

-

-

▶ 2019

-

Nov 2019

-

Sep 2019

-

Jul 2019

-

Mai 2019

-

Mar 2019

-

Jan 2019

-

-

▶ 2018

-

Déc 2018

-

Sep 2018

-

Jui 2018

-

Avr 2018

-

Jan 2018

-

-

▶ 2017

-

Nov 2017

-

Sep 2017

-

Mai 2017

-

Mar 2017

-

Jan 2017

-

-

▶ 2016

-

Déc 2016

-

Nov 2016

-

Oct 2016

-

Sep 2016

-

Aoû 2016

-

Jul 2016

-

Jui 2016

-

Mai 2016

-

Avr 2016

-

Mar 2016

-

Fév 2016

-

Jan 2016

-

-

▶ 2015

-

Déc 2015

-

Nov 2015

-

Oct 2015

-

Sep 2015

-

Jul 2015

-

Jui 2015

-

Mai 2015

-

Mar 2015

-

Fév 2015

-

Jan 2015

-

-

▶ 2014

-

Déc 2014

-

Nov 2014

-

Oct 2014

-

Sep 2014

-

Jul 2014

-

Jui 2014

-

Mai 2014

-

Avr 2014

-

Mar 2014

-

Fév 2014

-

Jan 2014

-

-

▶ 2013

-

Déc 2013

-

Nov 2013

-

Oct 2013

-

Sep 2013

-